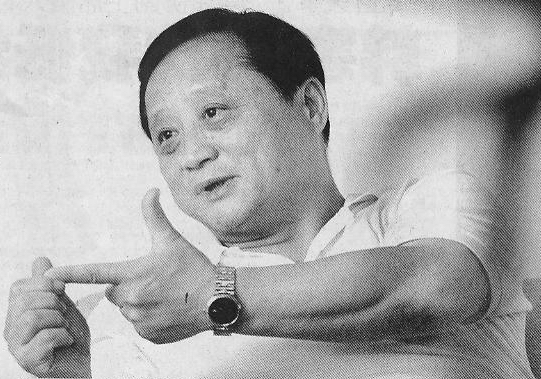

许 鑫

早年,作为国民党“遗少”,唐翼明被迫过上了年幼失怙的生活,历经众多劫难后,终于1978年考进武汉大学,成为新中国第一批研究生,随后更成为全国第一位拿到研究生文凭的人……整整50余年,从武汉到美国,再从美国到中国台湾,他的人生始终在不安的交替中度过。

在台湾传播传统文化十八年后,唐翼明于去年回到了武汉。

去年,唐翼明从台湾政治大学正式退休,并以知名学者的身份回到武汉,他形容这次历程叫“落叶归根”,因为这座城市承载着他太多的记忆和梦想,而他的胞弟、知名作家唐浩明,则仍然在湖南故土,与他惺惺相惜。

这次交谈,交错着现代史与魏晋史的对话,而思维则跳跃在两岸之间,始于他位于滨江苑的家中,客厅与阳台正对滚滚而去的长江,他坐在阳台上,两鬓略显斑白,神情安详而自得。

“父亲是蒋介石秘书”影响下的18年

唐翼明在台湾的居所有一个好听的名字,叫做“双溪公寓”,位于阳明山系的某个小山麓上,在回到武汉前的十余年里,他每天大部分的时光在这里度过,后院里有假山瀑布,闲时可以和朋友们喝喝茶、聊聊天;近三十平米的书房里有藏书数千册……而这座公馆式的寓所,即是唐翼明的双亲为他留下的。

在描述自己的家庭背景及早年的岁月时,唐翼明用了这么一句话来形容: “我的家庭就是一部现代史,而我的人生,可用三个‘十八’来概括。”

据唐翼明介绍,母亲王德蕙曾任国民党湖南省党部委员,父亲唐振楚当年是蒋介石在大陆的最后一任机要秘书,也是蒋到台后的第一任机要秘书……正是因为拥有这样特殊的家庭背景,唐翼明的前半生显得尤为不易。

1949年,唐翼明的父母留下唐翼明兄妹三人去了台湾。时年,唐翼明7岁,弟弟唐浩明两岁有余,还有一个妹妹。唐翼明回忆,因家在农村的大伯无力抚养三个孩子,弟弟唐浩明当年被送给了一户邓姓人家抚养,这个后来改名为邓云生的弟弟,就是如今湖南作家协会主席、著名作家唐浩明。随后,唐家唯一的女儿不幸夭折。

“我小时候过得很苦,放过牛、砍过柴,几乎把最苦的事都做了。”讲起自己的童年,唐翼明眼神里仍不免黯然。大概五年后,他才辗转联系上自己远在台湾的母亲,勉强继续着学业。初中毕业后,唐翼明来到武汉,以总分第二名的成绩考入湖北省实验中学,直到1960年毕业。那年,唐翼明参加了全国统考,成绩为全湖北省第二名,然而,被定性家庭成分为“黑五类”的他,却没有被一所学校录取。唐翼明称,这一年,他刚好18岁,感觉人生灰暗,而这正是他生命中的第一个“十八”。

唐翼明家三兄妹与母亲。前排左一是唐翼明。母亲怀里抱着的是唐浩明

唐翼明称,第二个“十八”则是1960年到1978年间,这期间,他经历了“文革”、下放等诸多磨难,直到1978年终于再次以第一名的成绩考入武汉大学文学院研究生院,成为新中国成立以来国家第一批招收的研究生,唐翼明自称这个“十八”是被浪费掉的一段人生,而最后一个“十八”,就是自己在台湾执教的十八年。

唐翼明年轻时候,很多人评价说“很像贾宝玉”

新中国首场硕士答辩 与名家“交锋”

唐翼明说,他至今仍清晰记得幼年时的梦想,一是自己一定要接受全世界最好的教育,二就是要环游地球,这也成为他一直以来学习的动力。而1981年的那个春天,成为唐翼明生命中不可忘却的一段历史。

1978年2月,国家开始招考研究生,此时已当了18年教师的唐翼明重拾课本,仅用三个月的时间,从两千名考生中脱颖而出,以总分第一的成绩考入武汉大学文学院。据唐翼明介绍,那时文学院的研究生专业仅有一个,即魏晋南北朝隋唐文学,导师为胡国瑞,同批招收的名额只有六个,其中包括前湖南社科院文学研究所所长陈书良、武大博导李中华、前湖北社科院文学研究所党支部书记何念龙、所长毛庆等,而随后又增加了两个名额,其中之一,就是知名学者易中天。

此时镜头转向三年后。1981年初,中美已经建交,距离三年的研究生学业完成还有整整半年,这时的唐翼明手捧有效期为三个月的美国探亲签证,激动不已。

为确保在签证有效期内结束学业,唐翼明提前半年申请了硕士答辩,而这场新中国成立后首次举行的硕士答辩,也引起了教育部的高度重视。1981年3月5日,武汉大学礼堂被300余位从各地赶来的师生围得水泄不通,不仅时任湖北省教育厅的正、副厅长,武汉市教育局局长,武汉大学校长等悉数到场,答辩面试团的规模更是宏大。唐翼明回忆,那次面试团由来自全国各地的九位教授组成,除了武汉大学中文系教授外,还有北京大学的陈贻焮、湖北大学张国光等,答辩从早上九点开始,整整持续了三个小时,答辩完成后,武大副校长走过来紧紧握住了他的手。

“我当时的论文题目为《从建安到太康——论魏晋文学的演变》,论文中我提出了一个观点,即汉末大混乱后实际是士族阶级取得了胜利,答辩时有些老师不同意这个观点,产生了分歧。”唐翼明称他答辩时印象最深的就是老师们的提问,他为了更好地完成答辩,事先还准备了厚厚的一叠卡片资料,这些以及当天答辩会上的“交锋”,都成为此后其他研究生同学借鉴的经验。

而唐翼明评价,包括78届在内及此后两届的研究生,质量都很高,因为“文革”期间积压了大批的人才,此时均喷涌而出,但他听说现在大陆的研究生考试及答辩,一下午可以进行几十个人,真的有点不可思议,他忧心国内学术水平的普遍下降。

唐翼明美国哥伦比亚大学硕士、博士,曾任台湾政治大学中文系教授。学术专长为魏晋文学与魏晋思潮,曾讲学于美、日等国。

◇唐浩明眼中的兄长

哥哥寄来的一封楷体家书

(唐浩明又名邓云生,湖南省作家协会主席。著有长篇历史小说《曾国藩》、《杨度》、《张之洞》)

城市公社:在您眼中,您哥哥唐翼明是怎样一个人?

唐浩明:我的哥哥,无论是学问、才情还是思辨,都高出我十倍之上。我们虽然很小就分开了,但他绝对是对我一生影响极大者之一。这可以从几件事情中看出。一件是我在念高一时,他曾给我写过一封信,谈起他的情况。他说他一个月40元左右的工资分成三部分:一部分用来付伙食费,一部分用来日常零散开支,一部分用来买书。这些年先来个读万卷书,日后再来个行万里路。这封信用端秀的楷体书写。我将它放在书包里很长一段时期,常常拿出来看,既体会信中的内容,也欣赏信上的书法。

第二件事,是1964年他从桂林回武汉,中途在衡阳下了车看我。聊天时,他问我明年考大学选什么系科,我说我会报考中文系。他沉默了一会说,“我建议你不要考中文系,最好是考工科,考工科的把握性会更大些。”当时的政治气氛及我对自己身世隐隐约约的知晓,使得我将他的建议郑重记在心里。

第三件事,1978年,哥哥来信,说他考取了武汉大学中文系的研究生。接信后我立即去了武汉,一是向他道贺,二是跟他商量我考研究生的事。他支持我报考中文系的研究生,又将需要读的书籍送给了我。第二年,临考试前两个多月,他来到衡阳,对我予以当面指导。终于,我考上了研究生,而且是华中师范大学的研究生,分离三十年的兄弟俩得以重聚,仿佛是上天的有意安排。

记者:您感觉自己和哥哥的性格有哪些区别?

唐浩明:我和哥哥的性格有些不同。他的性格开朗活跃,广交天下,颇具强者气息。我的性格较为拘谨内向,不喜交往,若从大体上的划分来说,我偏于弱者一方,我知道我只能在书斋里读书写书,做不了大事。

◇对话

台湾传统文化现状比大陆好很多

一百年来我们一直在学习西方的传统,我们忘记先在自己的传统文化中找到一段结实的砧木。

城市公社:能否给我们介绍一下您的求学及生活经历?

唐翼明:尽管高考时我考了全省第二名,但因“成分问题”,大学并没有录取。此后,我就在湖北省武昌实验中学教书。1978年,国家开始招收研究生,我才考上研究生。之后我申请了去哥伦比亚大学继续深造。当时在哥大真是拼了命地学习。我有一首自我揶揄的打油诗“顿顿三明治,天天ABC”。不过后来总算有所回报,我连续五年得到了Presidentfellowship这个奖学金。这样,我的经济负担就减轻了。

从哥大毕业后我就去了台湾,在台湾政治大学执教了十八年。

城市公社:在台湾生活了这么多年,最大的体会是什么?

唐翼明:我在台湾待了整整18年,最大的感受还是来自于两地的文化差异。

城市公社:那您觉得两地的主要差异凸显在什么方面呢?

唐翼明:怎么说呢?首先,我们可以来看两地的传统文化,大陆经历了几次大的断裂(我认为这种断裂有三个阶段,一是五四期间、二是1950年代初期、三就是“文革”时期,其中以“文革”为代表)。而台湾,虽然在五四期间也受到一定影响,但总体来说没有发生断裂,这也使得中国传统文化在本土得以完整保存。当然,传统文化也有其糟粕所在,比如今天在台湾的农村,婚庆习俗仍然相当繁琐及陈旧,但我觉得,即便如此,台湾的传统文化也比大陆的现状好很多。

城市公社:您说台湾的传统文化氛围比大陆好,能具体举点例子吗?

唐翼明:(拿出一套4册台湾高中教材,封面上写有《中国文化基本教材》)这是我特地从台湾带回来的,就是台湾高中的文化传统课程教材。现在台湾的中小学,普遍单独设有关于中国传统文化的学科,这些课程区别于一般的“国文课”,除了传统的古典文学常识,还会教导学生社交礼仪、怎样给长辈写信等等,也就是我们常说的“四书五经”,这些课程共分六个学期才能学完。因此说,台湾的传统文化教育早已渗透到社会的各个层面,但你看大陆,不仅极少有系统的课程,现在的年轻人,哪个还会用信纸给家里写家书?他们甚至连“抬头”都不知怎样写。

城市公社:那在这样的背景下,您觉得我们应该做出怎样的努力才能弥补现状?

唐翼明:其实,一百年来我们一直在学习西方的传统,但有一个很突出的问题,我们忘记先在自己的传统文化中找到一段结实的砧木,我们现在需要的,就是回头找合适的砧木,然后学会嫁接。

我也是在台湾讲大陆文学的第一人

魏晋时代与文艺复兴一样,都促使了个体意识的全面觉醒。

城市公社:我们知道您一直在研究魏晋文学,也一直在宣扬这段历史,您觉得它是合适的砧木吗?

唐翼明:中国历史上有两个分裂的乱世却创造了辉煌的文化,成为中国文明史上的重要转型期。而且特别奇异而有趣的是,这两个时期正好与世界文明史上两个关键的转型期相当:一是战国时代,相当于“轴心时代”;其次是魏晋时代,相当于“文艺复兴”,后者标志着中国从文明社会步入现代社会,对后一个时期,我们几乎一向估计不足,贬多于褒。

我一直认为魏晋人文精神是中国传统文化中很重要、很宝贵的一份遗产。如果能将魏晋人文精神继承下来,就好比找到了一段砧木,然后我们可以再在这个基础上进行嫁接。

城市公社:您觉得魏晋时期最值得我们借鉴的地方在哪里?魏晋时代的特点究竟是什么?

唐翼明:总的来说,魏晋时代与文艺复兴一样,都促使了个体意识的全面觉醒。魏晋时代,人本主义逐渐出现,而理性思考也随之兴起,这从《世说新语》可窥一斑。因此,魏晋时代的最大特点即大一统政权及其意识形态(儒学)的崩溃与式微,以及士族阶级的兴起和士人个体意识的觉醒(所谓人的觉醒)。这也是我们最值得借鉴的地方。

城市公社:但在大陆,明清史一直获得较多民众的追捧,包括您的弟弟唐浩明,也一直在从事这样的工作,似乎魏晋这段历史始终得不到重视?

唐翼明:的确,对于历史这个东西,民众一般都会从最近的那一段开始熟悉。一般来说,都是这段热了热那段,目前许多学者在讲明清史,这也是正常的,我之前也提过,五四期间,其实很多文人都推崇魏晋,所以我相信,魏晋总有一天会进入更多民众视野。

城市公社:之前在台湾,您在讲学中也有专门去讲魏晋这一段吗?

唐翼明:嗯,实际上,我不仅在台湾讲魏晋,也讲大陆文学。在我去台湾之前,当地的文化教育中几乎缺失大陆文学这一块,民众了解的不外乎就那么几个作家,所以当他们请我讲大陆文学时,我毫不犹豫地答应了。

城市公社:在台湾,像您这样从大陆过去的学者多吗?

唐翼明:可以毫不夸张地说,在台湾执教的大陆学者仅我一人,我也是在台湾讲大陆文学的第一人。

转走国学大众化的道路

我的人生应该说是多劫难的,但今天我只想用四个字总结我的人生——学无止境。

城市公社:我们知道,您是新中国成立后第一个拿到研究生文凭的人,而易中天也是您的同班同学,对于他现在的成就您有什么评价?在台湾时,您与大陆这些学者的交流多吗?

唐翼明:因为我弟弟唐浩明还在大陆的关系,所以我经常回来,与大陆许多学者都有接触。而因为是同门师兄弟的关系,和易中天的接触自然也不少。去年,他筹措了一笔钱,办了一个“胡国瑞基金”(胡国瑞是我们当年在武大读研时的导师),并准备出一本《胡国瑞集》,这个集子的序言就是我写的。

城市公社:您的弟弟唐浩明曾说“我的童年虽然平顺,但也孤寂。孤独与寂寞,是童年留在我心灵上的两个永远不可挥去的阴影,幸亏有了书籍,它是我真正的良友”。您怎么评价您自己的人生呢?

唐翼明:相较而言,浩明的确比我平顺许多,我的人生应该说是多劫难的,但今天我只想用四个字总结我的人生——学无止境。

城市公社:您个人目前有没有什么规划呢?

唐翼明:前不久,我接受了某出版社的邀请,正在创作一本通俗易懂的魏晋读本,我也不想再写严肃的学术著作了,毕竟学术著作流传的范围太狭窄了。做学术是寂寞的,我想转走国学大众化的道路,来圆我的一个文学梦。

还有,我想把我这些年来的经历,都整理出来,不仅仅写成一个回忆录,而且用某种形式把它雕琢成一件艺术品。

◇记者手记

生命中的“进取”

“这是一段最美好的时光,这是一段最糟糕的时光;这是一个信仰的时期,这是一个怀疑的时期;这是一个光明的季节,这是一个黑暗的季节;这是一个绝望的冬天,这是一个充满希望的春天。”唐翼明曾用狄更斯在《双城记》里的一段话来形容他所钟爱的魏晋时期,而他这大半生,也和这个历史上动荡不安的年代一样,充满着变数,却出人意料地焕发着光彩。

他的生命中有很多个“第一”,譬如高考三次不能遂愿,十八年后卷土重来,依旧以总分第一被录取;譬如以48岁“高龄”终于获得美国哥伦比亚大学博士学位;譬如成为在台湾讲大陆文学第一人……唐先生不止一次提到自己生命中的“进取”,这种毅力,煞是令我惊叹。

“如果人生无法避免苦难,也一定要苦在年轻时。”终了,唐先生语重心长地对我说,而在他的代表作品之一《魏晋清谈》的扉页上,唐先生更用一手漂亮的书法赠给我五个字“学不可以已”,这大概也是对他这大半生,最完美地诠释了。

来源:长江商报