作者简介

汪晶晶,1953年生于武汉,父母为家乡名医。1966年毕业于原武医附小,当过纺纱厂学徒工、知青、街道病残青年、护士医生。1982年1月武汉大学学士毕业,同年教育部公派赴联邦德国攻读研究生。1985年和1989年分获科隆大学硕士和博士学位。1992年至今任德国CLW公司副董事长兼副总经理。客居德国。著有170万字长篇乡土小说《松园旧事》。

PART.01

刚进武汉大学图书馆学系的头几个星期,我过得十分不愉快,甚至有几分无奈。这恐怕是别的同窗们绝想不到的。

我们7701班,有人比我老,有人比我小。老的有人敬,小的有人怜,24岁的我年龄却显得有些尴尬。那还不是最重要的。上大学之前,要是从1969年在纺纱厂当学徒算起,我在社会上已经闯荡了整整九年。同时代的所有人,包括我哥哥、嫂子、姐姐、姐夫,甚至岁数比我小的同窗们,都能带工资读书,而我所待的医院因为属于集体所有,只能让年迈的双亲继续养着我。 每念及此,我就感到一种深深的屈辱。

彼时,小宪担任着我们7701班的正生活委员。

之所以要强调她担任的是正职,是因为四分之一个世纪之后,竟然有好事之徒散布谣言,说她的生活委员是副的!职务的正和副,可是个大是大非的问题,来不得半点含糊。这样居心不良的诬蔑不实之词,让我这个知情人十分愤怒!要知道,我后来荣幸地接任生活委员,直至毕业。我的职务和小宪平级,当然也只能是正的!

小宪万分同情我的不幸遭遇,曾千方百计地为我争取过助学金。

不幸的是,我那时还没结婚。没结婚便意味着我还属于我父母的那个大家庭,只能和父母一起平分他们的工资。那样平分的后果是,我不但得不到助学金,还从道义上担负着帮助更贫穷同学的义务。

其实考大学之前,我和我的好朋友“八人帮”们,已经意识到这事的严重性了。大家曾讨论过我是该老老实实地考大学,还是参加医师的晋升考试,然后直接去考研究生。“八人帮”中有些帮友就是参加的医师晋升考试,他们认为我考上大学的几率并不大,同时,却认为我考上研究生的几率不小,希望我能和他们同考。

不幸我的父母双双毕业于1949年前的七年制医科大学,对学历、学制迷信到了无以复加的程度。无论怎么做他们的思想工作,他们也从不相信“自学成才”一类的神话。就这样,我最后还是参加了高考,阴错阳差地走进了武汉大学。

既来之,则安之。我压抑着自己不愉快的心情,劝自己埋头读书,好好学习专业知识。不料几个星期过去,我似乎一点专业知识也没学会。第一学期7701班共开了四门课,分别是中共党史、中国通史、世界通史和图书馆学基础知识。我全力以赴地学习,上课时目不斜视,像一台机器一样,飞快地记笔记。我天生有速记的本领,老师嘴里蹦出的除了咳嗽打喷嚏之外的每一个字我都一丝不苟地记下来。然而,上了整整三个星期课,我完全不知所云。

这样下去怎么办呢?那不是白白浪费父母的钱么?

思前想后,我决定瞒着父母去参加医学院的研究生考试。

我的“八人帮”朋友们说的也许没错,考研究生对我来说可能的确比考大学希望大。考大学我不过看了三个月书,而医学,我却下过整整七年苦功。我选择的专业是“小儿肾病”,导师是母亲的顶头上司宋名通教授。宋教授是原武汉医学院儿科系主任,毕业于德国汉堡医学院。

到了报名的时候我才发现问题。由于我没有医学院校的毕业证书,除了户口和单位证明,我还得出示一份同等学历证明。

政治辅导员何老师是个极和气的人,而且几乎没有革命警惕性。我含含糊糊地问了一声,说我想得到系里的一份证明,何老师就把我带到系办公室主管学生事务的小Q那里。我原以为,小Q写一份证明盖上章就算完了,没想到这类证明得让系主任H先批准。

H主任冷冷地,用似乎是赣南一带的方言说了几句我没全懂的话。大意是,你想要的证明系里不能出。你进大学才只有短短的三个星期就想报名考研究生,为时太早。想考研究生,以后还有的是机会。现在的首要任务是安心学习。

我得承认,H主任的态度虽然令我不悦,但他说的话我却无法反驳:一个系主任,从何而知一个进校仅仅三周的普通学生,竟有能报考医学院校研究生的同等学历呢?

我无可奈何、魂不附体地在学校厮混了两天。周末回到家中,我对父亲说,我上了三个星期课,却一点也没明白。我甚至哭了一场,向父亲宣布,我将退学。

父亲怀着对我深深的内疚。

我喜欢文学,羡慕老师们的寒暑假。当年报考大学时,我自己填的第一志愿本来是武汉师范学院高师班的中文系,父亲却坚决不同意,理由是,粉笔灰是哮喘病发病的重要诱因。他戴着老花镜,从《武汉晚报》上找出了图书馆学系这么个“稀有品种”让我报考。

武汉大学图书馆学系77级毕业留影

PART.02

我回家哭闹的那个晚上,父亲几乎通宵未眠。最后,一生信奉“世上只有人求医,人间哪有医求人”的父亲给著名的病毒学家高尚荫先生写了一封信,并让母亲亲自找高先生一趟,希望能把我转到病毒系去。

直到多年以后在父亲墓前,我才痛彻心扉地认识到,我的那场哭闹曾在多严重的程度上直接威胁了父亲的好强和自尊,又多严重地威胁了医学这个职业的神圣。

母亲去找了高尚荫先生。高先生对我考上了图书馆学系、却不愿意在这个专业学习感到非常惊讶。高先生万分诚恳地对母亲说,武汉大学的这个专业排名是全国第一,北京大学都得排在之后。而且当时整个人文社会科学领域的专业中,没有任何一个专业的毕业生能有图书馆学系学生的分配去向好。图书馆学系毕业生,分得最差的也必须是省会以上的大城市。

母亲无法回答我为什么竟不想在图书馆学系学习,只能含含糊糊地说,小女自小就喜欢病毒。

著名的病毒学家终于被感动了:这世上虽然喜欢什么的人都可能有,但无缘无故喜欢病毒的毕竟不多。

高先生同意我从第一学期起修病毒系的课。大课自不待言,就是小组的实验课我也可以参加,由他给系里打招呼。但是我能不能成为病毒系的正式学生,还得等到第一学期结束之后。如果我的考试成绩能超过病毒系全年级平均水平,高先生将为我的转系亲自到校系两级去申请。

最后,高先生相当抱歉地告诉母亲,假如最终我因为这样或那样的原因没能转成系,我必须做好思想准备,继续在图书馆学系学习,同时还得留一级。

两个星期之后,我再次回家过周末。父亲为我的事已经思考了好几天,却拿不准该不该让我转专业试读。父亲小心翼翼地观察着我,却发现我一幅兴高采烈的样子,完全忘记了两个星期之前曾经宣布过要求退学。

父亲自然不知道,我灰溜溜地回到我的学习小组之后,万分惊异地发现,全组乃至全班同学都在意气风发地干着各式各样有趣的事。而我,已经完全沉浸于第五组组长陈源曙领导的那场完全称得上波澜壮阔的“文艺复兴运动”中了。

PART.03

陈源曙的岁数比大部分同窗们略大,按7701的惯例,大家管他叫老陈。

当年的老陈,长得一副文质彬彬的迂夫子模样。即使你对文学毫无兴趣,见到他也会忍不住联想起陶渊明、李白、朱自清、郁达夫……这些如雷震耳的名字。

更重要的是,老陈还不是徒有其表,他和文学的渊源确实比凡夫俗子们要深得多。上大学之前,老陈竟教过多年的语文,而且教的是相当部分同学(包括我)不幸根本没上过的中学。

可想而知,热爱文学的同窗们对他是何等崇拜!

想想当年的那些同窗们,还真是质朴。崇拜什么人,崇拜的就是真本事。要较起真来论“级别”,当年的老陈,在我们那个7701班充其量只能算“中层以上干部”,手里根本没什么生杀予夺的大权。

我们那个班,最高的权力机构是党支部。由一个书记,若干个副书记和若干个支部委员组成:党支部下面是团支部,也同样由一个书记,若干个副书记和若干个支部委员组成。这是党务方面。政务方面则有班委会,由一个班长,若干个副班长和若干个班委组成。班委会下面才是学习小组,由一个正组长和若干个副组长组成。比学习小组的组长还小的官,恐怕只有各科的科代表了。

从这个角度出发去衡量,老陈当年的级别,似乎还在小宪和我之下。

老陈进校伊始,便办了一个文学期刊。刊名似乎是叫《蔷薇》。我依稀记得,曾有人提议叫《无花的蔷薇》,被老陈断然否定了。老陈说,鲁迅的时代,蔷薇无法开花,只能长刺。而今天我们进入了新时代,既需要花,也需要刺。

言之凿凿,立即获得全体文学爱好者的一致赞同。

刊物一诞生,稿件便雪片般飞来,简直有登不完的趋势。

写文章的,在我的印象中至少有老陈自己、老王、家骥、汉桥、建设、述鸿、玉江、刘迅;写诗的有白薇、怀涛、中燕……印象中,中燕不但喜欢诗,还认识一些诗人,并把其中某个知名诗人带到班上来,造成全班诗友万分激动,我甚至还荣幸地获赠了诗人的一本诗集。

最初的几期,排好版后,是用毛笔往白纸上抄,然后贴在一块大木板上,横躺着,放在斋舍门口。

出第一期的时候,老王提议多让几个人试抄,选其中字最好的。那时到底还是年轻,没什么羞耻心,老王让我也去试,我居然就真去了。结果抄了两行,我就败下阵来,而且败得心服口服!南国来的家骥,貌不惊人,写的一手魏碑却让人叹为观止。最后抄写这个工作,自然落到了他的头上。

我很快和老陈混熟了。一天,我看左右无人,便小心翼翼地告诉老陈,我在刚进校那几个星期,曾一度犯过“不安心学习”的错误。

老陈一听就笑了。他说,据他知道,外地的同学,大多根本不知道还有一个图书馆学系。大家填的志愿,不是中文系就是外文系,或者是外校的国际政治系。分到这个图书馆学系来,几乎没人安心。

比如他自己吧,只上了两三堂课,就觉得无聊极了,“简直……想退学。”啊!这可真是英雄所见略同啊!我一时欣慰得喘不上气,几乎叫出了声!

“那你怎么不退呢!”我问。

老陈叹了一口气:“咱们这个班,有多少有才的人啊!有省一级的高考文科状元,文章都作为孩子们的范文出版了!有懂八国文字的奇才,有英语日语说得比老师还流利的专职翻译。我算老几?不过在社会上虚度了几年,又没什么能养家糊口的文韬武略。别人都老老实实地呆着,我哪有资格去退学啊。”

这可真是听君一席话,胜读十年书!我不过在一个破医院里厮混了几年,竟以为自己真懂医,还斗胆退学。实在是不知天高地厚,还是全心全意地为伟大的图书馆事业奋斗终身吧。

PART.04

那份文学刊物在老陈和7701众多的文学爱好者的齐心努力下,很快就有越办越好的趋势。编辑老陈和老王商量了一下,决定在刊物中加进针砭时弊的短小杂文。这个光荣而艰巨的任务交给了我。

我的那篇杂文叫什么名,具体写了些什么句子,我早就忘了。只记得内容和当时校团委不同意学生跳集体舞有关。

现在回首往事我都觉得奇怪,那时真是精力过剩,吃饱了饭,乱管一气闲事!其实跳舞的事,和我一丁点关系都没有,我从上幼儿园起就没学会过跳舞。

如果那文章交给老陈去审,家骥去抄,然后老老实实地横躺在斋舍门口,原本也不会发生任何事。但不幸的是,不知哪位好事的读者,竟把那文章抄了下来,交到校广播站去了,恰恰广播站又播发了,这一下,影响就很不好了。

系里马上派了一位王老师来找我谈话。

王老师说,文章本身存在着这样或那样的错误并不奇怪,金无足赤,人无完人。但对党团组织有建议,或者对党团组织的某项决定有看法,可以直截了当地向各级党团组织提出。发牢骚,讲怪话,还把文章登在班刊(虽然在我当时的感觉中,那份刊物似乎是“民办”的)上,甚至随随便便地拿到校广播站去广播就不对了。她相信,吃一堑,长一智,我一定会写出更多更好的文章。

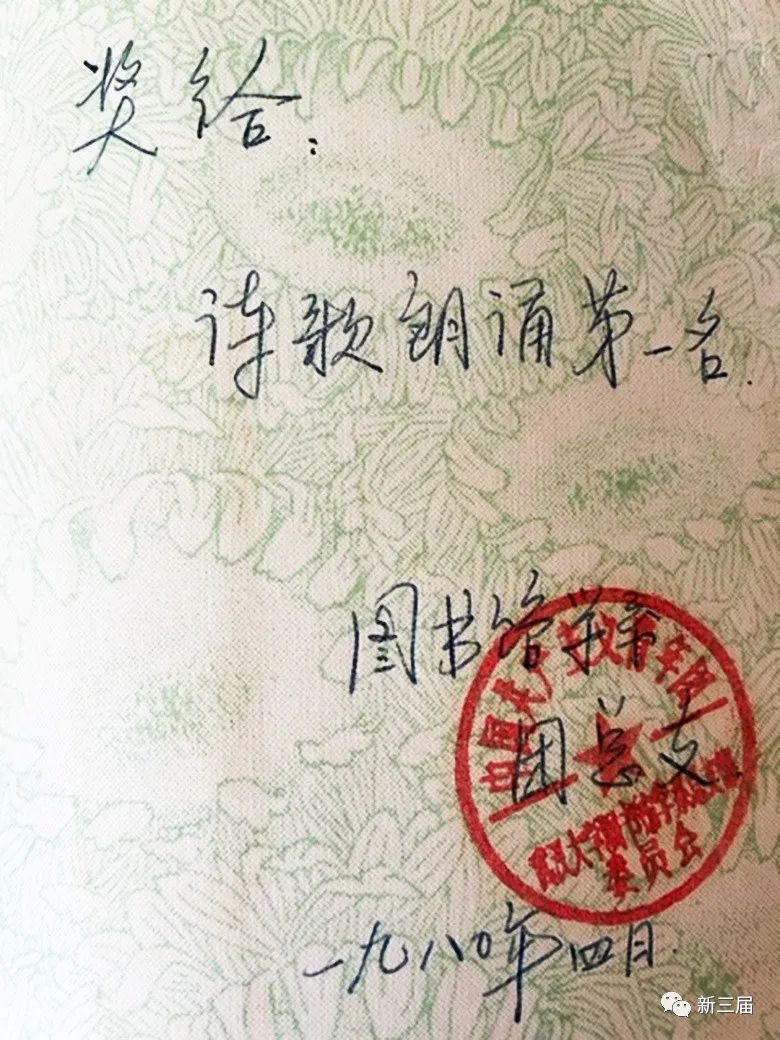

后来的事实证明,王老师对我的批评、教育、帮助与启发是万分及时的。不久之后的诗歌比赛,我想起王老师的教导,决定在歌颂樱花的同时,顺便歌颂珞珈的山和东湖的水。果然,很快便得了奖。

杂文风波引起了老陈和老王的高度关注。两位总编辑思索再三,决定去掉杂文,加进小说。

这个光荣而艰巨的任务,再一次交给了我。

我小时候,听过中南音专声乐系一位教授唱过一支歌:《星星索》,给我留下了很深的印象。那首歌歌词是这样的:“呜喂,风儿呀,吹动我的船帆。船儿啊,随着微风荡漾,送我到日夜思念的地方……”于是,我首先为我的小说起了一个美丽动听的名字,就叫《风儿吹动我的船帆》,并且决定忽略老陈和老王写成知青或者文革题材的建议,我要写一部荡气回肠的爱情小说。

接下来的整整一个星期,我什么正经事也没做。即使是上图书馆学专业课,我人虽然在座位上老老实实地坐着,脑子里却无时无刻不在想着小说。最后的结果,虽然老陈、老王对我的小说有一些不同意见,但是他们全文照登了“风儿”,连一个字也没改。《蔷薇》甚至专门为“风儿”连出了四期特刊。看过的同学纷纷告诉我,她们完全彻底地被“风儿”感动乃至征服了。

在一个漫长的时间中,我一想起“风儿”,心中就乐滋滋的。真的,比最重要的专业课得了满分还高兴。

如今,当我写下这几行回忆的时候,距离我写“风儿”的故事,已经整整四分之一个世纪流逝了。真是人生如梦,转眼就是百年。

离开珞珈山后,我没有再见到过老陈,我的源曙学兄。他一帆风顺的仕途却让我感到由衷的欣慰,那是我亲爱的祖国在我离开之后的二十年间沧海桑田巨变的一个明证。

老王,我亲爱的渡江学姊,已经先我一步去了天堂。惟愿她的在天之灵还能知道,苟活在人间的我,没有,也永远不会把她忘却……

2002年10月16日至11月6日

写于德国不来梅